品質管理 基礎講座8コース (全8回)

品質管理研修

- その他

品質管理の基本から実践手法まで実務担当者に必須の知識を網羅!

対象・難易度

| 新人・若手 | リーダークラス | 管理者クラス | 経営者・役員 |

|---|---|---|---|

| ◎ | ◯ |

セミナー内容

- 1 品質管理の基本と問題解決 4月26日(金)

-

1.“品質”とは何かを理解する

(1)品質の定義と目的、歴史的背景

(2)品質はモノだけではない!

・機能、コスト、納期、サービスのトータル

2.品質管理と品質保証それぞれの役割

(1)品質管理の役割

・品質管理は2種類

・コントロールとマネジメントの違い

(2)品質保証の役割

・品質保証と品質管理の違い

(3)品質検査の役割

・品質検査は何を観るのか?

・検査は重要、しかし、検査だけでは保証にならない

3.品質管理担当者の5つの業務ポイント

(1)品質管理部門 組織の役割と担う責任

・組織とは何か?責任を取るとはどういうことか?

(2)品質管理担当者は必ずPDCAを回せ

・無意識ではなく、意識的にPDCAを回す

(3)品質管理の目標と管理指標の整備

・目標を最短ルートで達成するための施策

(4)品質管理業務を行ううえでの観点

・重要な報連相と5W1H

・現場、現実、現物(事件は現場で起きている!)

(5)標準化の重要性を理解

・十人十色、誰でも同じ作業をするために

4.品質問題の解決に向けた取り組み方法

(1)問題解決型

・リスク回避で問題を2度と起こさないよう、

再発防止に取り組む

(2)課題達成型

・機会を掴む!課題を克服し、より高いレベルへ

- 2 QC7つ道具と新QC7つ道具 5月15日(水)

-

1.データとは何かを理解しよう

(1)データとは何か、品質データとは?

(2)データのいろいろ 数値データ、言語データ

(3)データは並んでいるだけでは情報量は少ない

(4)データを見える化すると問題点が見えてくる

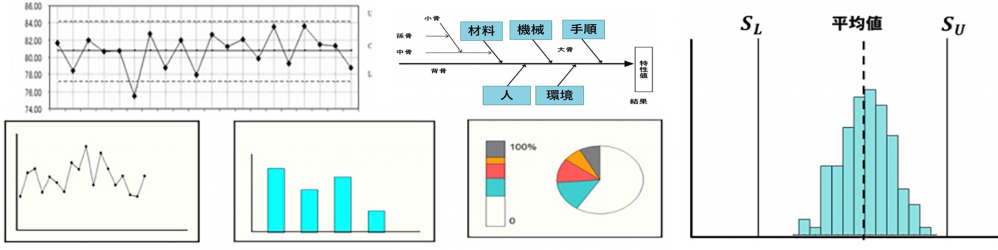

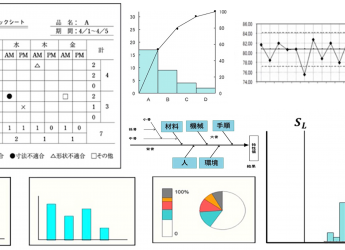

2.おさえておきたいQC7つ道具の基本

(1)QC7つ道具は何のためにあるのか?

(2)QC7つ道具、一体どれを使えばいいの?

層別

・データを層別しよう ・データをできるだけ単純に

・単純化することで真の姿が見えてくる

グラフ

・数値データの見える化の王道! ・グラフの種類

・グラフはデータ分析の基本

管理図

・生産工程の状態を見える化しよう

・管理図の作り方と見かた

ヒストグラム

・データは1つとして同じものは存在しない

・ヒストグラムの作り方と見かた

パレート図

・最大の原因を見つけ出そう

・パレート図の作り方と見かた

散布図

・2つの要因の関係性を見つけ出そう

特性要因図

・問題の原因は何だ?原因を究明しよう

・特性要因図の作り方

チェックシート

・チェックシートで漏れをなくそう

3.おさえておきたい新QC7つ道具の基本

(1)新QC7つ道具とは何のためにあるのか?

(2)新QC7つ道具、一体どれを使えばいいの?

親和図法

・もやもやした状態をはっきりさせよう

連関図法

・からみ合った問題点を整理しよう

系統図法

・目的を果たすための最適手段を導き出そう

マトリックス図法

・行・列配置で問題の着眼点を見つけ出そう

アロー・ダイヤグラム法

・作業や日程を見える化して効率化につなげる

PDPC法

・実行前に問題点を想定し、対応策を用意!

マトリックス・データ解析法

・行と列に配置した数値データを解析する手法

・多変量解析(主成分分析)法

- 3 Excelでデータ活用 5月29日(水)

-

1.品質管理と品質データ活用の重要性

(1)品質管理とは何か再確認

(2)事実を正しく把握するためのデータ活用の重要性

(3)データの種類“計量値”“計数値”

2.データのとり方について考えよう

(1)データをとる目的、はっきりしていますか?

(2)5W1H データの素性、はっきりしていますか?

(3)数字の羅列であるデータを可視化することが

データ活用である

(4)層別によりデータを見やすくする

3.グラフを使ってデータ活用

Excel2016をベースに解説します。

PCは当協会で準備いたします。

(1)どのような時にどのようなグラフが効果的か

解説します。その後、実際にグラフを作成して

いただきます。

〈棒グラフ〉

主に数量の大きさを比較する。

データの大きさが、棒の高低で表され、データの大小を視覚的に比較できます。

〈折れ線グラフ〉

主に時系列で数量の変化をみる。

データの増減、折れ線グラフの傾きから、変化の大きさが読み取れます。

〈円グラフ〉

数量の割合をみる。

円全体を100%とし、項目ごとにその中に占める割合を扇形で表したグラフです。

〈レーダーチャート〉

項目別の評価などを比較する。

項目数を円周上に配置し、中心から量の大きさを伸ばしたグラフです。

4.代表的な3つのグラフ・図を使いこなせば一人前

(1)QC7つ道具のうちでも頻出のパレート図、散布図、ヒストグラムについて基本を解説

(2)それぞれ何がわかるのか、どのような時に効果的か

(3)それぞれの作成方法を解説、データを見やすくするコツ

(4)データ作成後は、データの見方、異常の見つけ方を理解しよう

- 4 なぜなぜ分析 6月13日(木)

-

1.品質不良をなくすための“源流管理”

(1)源流管理によりプロセス上流で管理する

(2)ポカヨケの考え方を理解し、品質を向上させる

・製造現場で活躍するポカヨケとは?

①製造現場で活躍するポカヨケとは?

②不良ゼロの原則 ③ミスの種類

④ポカヨケ・不良をゼロにするには

●ワークショップ●

重要業績評価指標

2.なぜなぜ分析のやり方を身につけよう

(1)なぜなぜ分析と特性要因図の違い

(2)現象の絞り込みを行う

①現象を正確に把握する

②事実の現象は1つ

③過去の経験は過ちかも

④現象は見える形で

⑤言葉を重視する

●ワークショップ●

なぜを追究してみよう

(3)なぜなぜ分析の手順と演習

①品質不良の現象を正確に把握する

②なぜなぜ分析の考え方を理解する

③なぜなぜ分析のフォーマットを紹介

④現象のとらえ方

⑤やってはいけない「なぜ」の原則

⑥何をOK、何をNGとするのか?

⑦再発防止につながる「なぜ」

⑧「なぜなぜ」展開の検証

●ワークショップ●

なぜなぜ分析を実際にやってみよう

3.品質不良改善への実行計画をつくる

(1)品質不良改善への実行計画を策定してみよう

(2)効果の確認と歯止め

- 5 ヒューマンエラー対策 6月26日(水)

-

1.ヒューマンエラーはなぜ起こる?

(1)ヒューマンエラーとは?

(2)各自の現場で起きたヒューマンエラーの共有

(3)ヒューマンエラー事例とPQCDSMEへの影響

(4)ヒューマンエラーは原因ではなく結果である

(5)「以後、気をつけます」ではなくせない

2.ヒューマンエラーの発生メカニズムを知る

(1)「記憶の問題」×「注意の問題」

(2)「記憶の問題」が引き起こすヒューマンエラー

(3)「注意の問題」が引き起こすヒューマンエラー

(4)エラーを分類すれば対策方法が見えてくる

①不注意 ②誤認識 ③不慣れ ④慣れ・手抜き ⑤近道・省略

⑥単調な作業 ⑦連絡不足・情報不足 ⑧心身の機能低下

3.ヒューマンエラー対策の具体例から学ぶ

(1)製品設計・設備設計で防止する

(2)エラーの発生を抑制する(未然防止)

①作業自体をなくす②機械による自動化③部品の種類を減らす

④左右非対称にする⑤作業中に休憩しない

(3)エラーの発生を検知する(流出防止)

①チェックシート ②重量による検査 ③治具による検査

④カウンター・センサーの利用

(4)エラーを発生させない組織と人づくり

①職場風土・環境 ②マネジメント ③仕事の進め方

④職場の人間関係 ⑤作業環境と設備 ⑥担当者教育

4.これからのヒューマンエラー対策

(1)高齢化社会とヒューマンエラー

(2)女性の現場進出とヒューマンエラー

(3)外国人労働者とヒューマンエラー

(4)ヒューマンエラーは原因ではなく結果である

- 6 作業標準書 7月17日(水)

-

1.現場で役立つ作業標準書とは

(1)作業標準の基本事項について

(2)なぜ作業標準書が必要なのか

(3)作業標準の目的・用途・対象を理解する

(4)作業標準の対象と種類

(5)良い結果の得られる作業を標準化しよう

(6)環境変化と改善に伴い常に見直す作業標準

2.作業標準書作成の基本ポイント

(1)作業標準に記載するべき事項

(2)作業標準のまとめ方、表現の注意点

(3)わかり易く書くコツを伝授

◆作業標準の作成フロー◆

手順1 作成の準備をする

手順2 実態を調査し把握する

手順3 調査結果の解析で問題点を把握する

手順4 問題点を解決し、よりよい方法で標準化する

手順5 原案を試行してみる

手順6 作業標準書を正式に発効する

手順7 承認決済を受け、保管・活用をする

3.作業標準を活用し高品質を維持しよう

(1)工程能力をうまく活用して高品質を維持

(2)ポカヨケと作業標準書の併用で高品質を維持

(3)検査の合否基準と作業標準で高品質を維持

(4)作業標準を進める上での留意点

(5)作業管理の定着に向けて

4.作業標準活用事例に学ぶ

(1)日常業務(QCDSMEと4M管理)のなかでの

作業標準の実践事例を紹介

(2)演習で学ぼう

①作業標準書の作成演習

②作業標準を進める上での自己診断

- 7 計測管理 7月24日(水)

-

1.モノづくりを失敗しないための“計測管理”

(1)計測管理の必要性と重要性

(2)計測管理と計測技術の伝承

(3)測定の目的に応じた計測器の選び方

(4)『計測』と『測定』の違い

(5)計測プロセスと測定精度の考え方

・計測プロセスに必要なこと/測定の質

2.誤差(ばらつき)に対する考え方

“物事には、全てばらつきがある!”

(1)誤差とはなにか?

(2)測定もばらつくということを知っておこう

・繰り返し性誤差 ・再現性誤差

(3)計測のトレーサビリティ

・計測器の正確さ(偏り・直線性・安定性)

(4)計測プロセスの統計的ばらつきの要因

(5)計測システム解析

・R&R(測定誤差のばらつき)

3.“校正”を効果的に進める勘所

(1)計測器の校正と検証

(2)効果的な計測器の校正と検証周期の決め方

(3)計測器の管理を行う上で、コストを削減する秘訣

(4)外部校正時のポイント

(5)社内での校正のやり方

・社内校正のメリットとデメリット

4.“校正”を効果的に進める勘所

(1)5S視点での計測器の管理

(5s:整理・整頓・清掃・清潔・躾)

5.品質保証における計測管理の重要性~まとめ~

- 8 検査業務 8月7日(水)

-

1.『検査』の正しい考え方

(1)検査部門の仕事

(2)品質保証の中での『検査』の位置づけ

(3)検査の3つの種類とその方法

2.『取引先評価』 と 『受入検査方式』

(1)取引先の能力評価と検査方法

(2)取引先の評価・選定と品質監査のやり方

(3)取引先の問題点共有と共存共栄活動

3.『工程検査』と『製品検査』

(1)工程検査とは

・IATF16949の要求 ・統計的工程管理

・工程管理のツール(QC工程表など)

(2)製品検査とは?

4.『検査計画』の立て方

(1)検査計画に織り込む内容

(2)検査計画を作ってみよう(事例で基本を学ぶ)

(3)検査計画に必要な計測器の選定・管理

5.『全数検査』と『抜取検査』の効果的な進め方

(1)全数検査の意義と適用

・工程能力と全数検査の関連

(2)『抜取検査方式』選定の考え方

・抜取検査のしくみ

・抜取検査で使う確率の裏付け

・生産者危険αと消費者危険β

・OC曲線、ソーンダイク曲線

・抜取検査の注意点

6.検査を上手く実施するために

(1)検査員の力量、教育・訓練

(2)不適合品の管理と検査部門の対応

(3)品質情報・検査データの上手な管理と活用

(活きた情報として有効活用)

(4)検査の心得ワンポイント

セミナー要項

| 名称 | 品質管理 基礎講座8コース (全8回) |

|---|---|

| 開催場所 | 大阪府工業協会 研修室 |

| 価格(税込み) | 198,000円(会員)/246,400円(非会員) |

開催日・開催予定日

| 2024年4月26日(金)から2024年8月7日(水) | 午前9時45分~午後4時45分 |

ありがとうございます。

こちらのセミナーは終了いたしました。 お問い合わせはこちらから |

|---|---|---|

| 2023年4月19日(水)から2023年8月2日(水) | 午前9時45分~午後4時45分 |

ありがとうございます。

こちらのセミナーは終了いたしました。 お問い合わせはこちらから |